SALA 5 ROJO COCHINILLA

Para América, la cultura nahua se refería al color rojo en dos aspectos: el simbólico y el descriptivo. Se referían al rojo con los términos de tlapalli, tlatlauhqui, tlatlátic y chichiltic, por mencionar algunos; lo asociaban al coral (tapachtli) y al rubí (teuílotl). En la cultura mesoamericana, este formó parte importante de la comunicación social y cultural, ya que plasmaron los colores tomados de la naturaleza en su arquitectura, ropa, esculturas, murales, cerámicas y hasta en su propia piel. En Mesoamérica, la grana cochinilla tenía un gran valor por su uso y pigmentación. Se han encontrado rastros de las aplicaciones de este tinte en objetos y simbología de los pueblos indígenas, como en las pinturas de los amatl (papel amate), en el Códice Borbónico, en decoraciones de cerámica y sobre todo en textiles. La grana era utilizada en los textiles para teñir la vestimenta indígena, mantas y trajes de guerrero, aunque solo estaba al alcance de ciertos grupos sociales por su alto costo. El rojo mexicano no solo era referente de poder adquisitivo y social para los indígenas: cuando llegaron los españoles vieron el gran potencial que tenía este tinte y empezaron a exportarlo a España, este era más valioso que el oro, pero menos que la plata. Se convirtió en el producto más exportado al viejo mundo después del oro en el siglo XVI, esto generó una red de comercio que involucraba tanto a españoles como a indígenas, pero las ganancias eran obviamente desiguales. La alta jerarquía se vio conquistada por los tonos rojizos que aportaba el escarlata a las telas de sus ropajes y, con ello, los tintoreros más experimentados de Europa se acercaron al pigmento para estudiarlo y trabajarlo.

Poco a poco el pigmento natural se abrió paso entre la comunidad europea más privilegiada, hasta que llegó al mundo del arte, en el cual se comenzó a usar para imitar el realismo de las telas rojizas en los retratos de los personajes de alto rango que pintaban los artistas. Es así como Europa descubrió la enorme riqueza de pigmentación que tiene el tinte de la grana cochinilla, con todas las gamas y colores que se podían usar para las representaciones pictóricas, artesanías, tapices, pelaje y plumaje animal, ropa y hasta maquillaje. Al mezclar el pigmento con ciertas sustancias, el ácido carmínico, que es el responsable de la coloración de la grana, reacciona y cambia su composición, permitiendo obtener una variedad de diferentes tonalidades que van de naranjas, rosas, rojos a violetas. Cuando aumentamos la acidez agregando limón al colorante obtenemos un tono naranja; si lo mezclamos con piedra, alumbre nos da un naranja más rojizo; con alcohol, el color se conserva más neutro, pero ocurre lo contrario cuando lo combinamos con bicarbonato de sodio que genera un color más oscuro violeta.

La grana aportó a la pintura al óleo muchas posibilidades de tonos y transparencias, y ese fue en parte el éxito que obtuvo la cochinilla en la pintura de caballete. Se puede constatar su uso en obras del siglo XVI al XIX, donde fue utilizado en las mezclas de los matices rosas, naranjas, morados y rojizos. Su empleo fue para retratar a reyes, santos y personajes eclesiásticos, dado que el simbolismo del rojo como poder y grandeza fue potenciado por el tono característico de la cochinilla. El rojo mexicano también tocó los lienzos de grandes exponentes como El Greco, Tiziano, Tintoretto, Rembrandt, Van Gogh, Renoir y demás artistas de los siglos XVI al XIX.

Durante el siglo XX, el carmín mexicano perdió auge debido a la aparición de pigmentos artificiales de menor costo y mayor accesibilidad, ya que no era necesario exportarlos, porque se podían producir en todo el mundo. Desafortunadamente, para algunas obras de siglos pasados, el pigmento no fue bien conservado, ya que se trataba de un público poco experimentado en su aplicación y fijación (en contraste con el pueblo indígena), porque al mezclar la grana con otras sustancias o no ejecutar bien su uso, el color se desgastó con el tiempo y la exposición al sol. Esto ocurrió en pinturas como El dormitorio en Arlés de Van Gogh, la cual perdió el tono rojizo en la silla y las paredes (que originalmente eran violetas), dejando al lienzo con un tono azulado. Aunque esta no fue la única pieza donde Van Gogh usó la grana cochinilla; este, a pesar de ser un pigmento muy caro y que fue perdiendo auge en su época, logró conseguir el tinte con el apoyo de su hermano, para usarla en unas decenas más de obras.

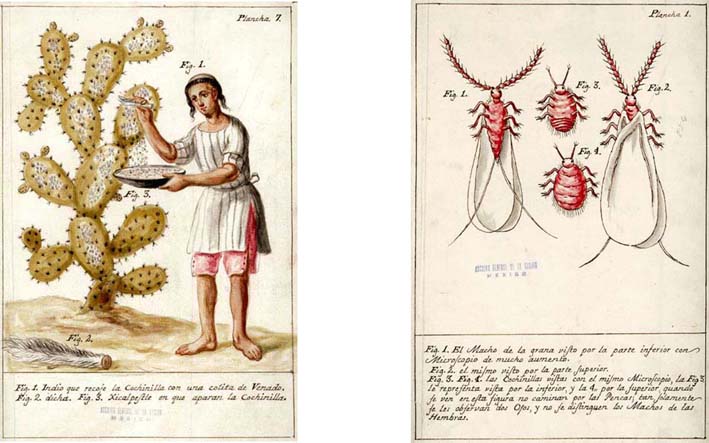

Gracias a una prenda del periodo preclásico, que se halló en una cueva del estado de Morelos, se puede relacionar a México como el origen de su producción, uso y aplicación. Lo que denota, que la utilización del tinte inició en territorio mexicano, se exportó a América y con la conquista, a otros continentes, principalmente a Europa. América y con la conquista, a otros continentes, principalmente a Europa. El comercio de la grana cochinilla significó mucho para la economía de Oaxaca, ya que familias enteras se dedicaban intensamente a la crianza de la plaga y a la producción del pigmento. Diversas comunidades se encargaban totalmente de la reproducción del insecto, mientras que otros hacían los empaques para la distribución y otros más el empleo del tinte en textiles o artesanías. La disposición mundial del producto tintorero permitió a las comunidades indígenas estar conectadas con otras culturas lejanas como la asiática y la europea.

En el siglo XVI y la primera parte del siglo XVII, la producción más intensa de la grana cochinilla se localizó en zona de Tlaxcala y de Puebla. Oaxaca fue la cuna de domesticación de la grana cochinilla; también producía en aquellos años, pero no tan intensamente. Fue hasta la segunda mitad del siglo XVII cuando aumentó su producción, hasta llegar a producir el 99 por ciento de la grana que se exportaba al mundo entero en el siglo XVIII. La relación entre indígenas productores y españoles comerciantes en torno a la grana no estuvo exenta de tensiones y conflictos, a pesar de ello la riqueza que generaba permitió que esa relación perdurara a lo largo del tiempo. El historiador recuerda que las comunidades indígenas aceptaban producir la grana cochinilla porque les permitía tener una organización social propia y les permitía tener dinero para sus fiestas, para vestir sus santos, para pagar los servicios religiosos al cura y para solventar los tributos. Aunque estas eran imposiciones del régimen colonial, estas cargas fueron asumidas de tal forma que les permitieran tener una estructura organizativa de acuerdo a sus tradiciones. La cría del insecto fue una actividad económica en la que participaba toda la familia y podía compaginarse con otras labores. La producción y el comercio de grana articuló la economía de diversas regiones de Oaxaca. Hubo pueblos que se especializaban en la grana, otros combinaron su producción con la manufactura de mantas o el cultivo de maíz y trigo. Mientras que otros más se dedicaron a fabricar los distintos recipientes donde se transportaba el tinte. Los españoles visualizaron el cultivo de la grana como un medio para la generación y la acumulación de la riqueza. La mayoría de los pueblos indígenas, por su parte, se volvieron productores del tinte porque significó una forma más o menos segura de obtener recursos para solventar sus gastos comunitarios y cubrir las cargas tributarias. Ello no estuvo exento del enriquecimiento de sectores de su población. Sin embargo, no fue la norma, sino más bien la excepción.

Ejemplo de lo anterior son algunos caciques que gracias al dinero de la grana adoptaron las formas españolas de vestirse con ropas caras, portar sable y andar a caballo. Muchos de ellos compraron casas en la ciudad española de Antequera a donde se mudaron. La grana conectó la economía de sociedades tan distintas y tan lejanas: pueblos indios de las regiones oaxaqueñas con las sociedades europeas, africanas y asiáticas. Para los indígenas oaxaqueños, la grana fue el producto que les otorgó beneficios, pero también les generó incomodidades. La constante demanda internacional del colorante conllevó la adaptación de su vida de carácter colectivo, regida por un conjunto de creencias y tradiciones propias, a un sistema productivo intenso. Las huellas de la grana en Oaxaca están por todas partes: en los edificios públicos civiles y religiosos, en las casas de los comerciantes, en los textiles, en sus vestigios arqueológicos, en los documentos prehispánicos y coloniales, pintados con pigmentos hechos a partir de la grana cochinilla o donde se registró su producción y comercio. Muestra de la importancia que tuvo para la historia de Oaxaca y de México, el preciado insecto tintóreo conocido como grana cochinilla.